100円〜499円

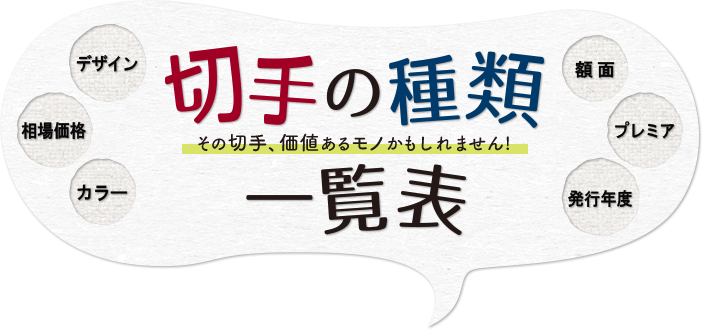

国際文通週間 1987 宴の花(うたげのはな)

国際文通週間「人形シリーズ」切手の最後を飾るのは、重要無形文化財「衣裳人形」保持者である平田郷陽の遺作『宴の花』です。

着物姿で鼓を打つ美しい少女がまさに生き人形さながらの高い技術で表現されています。

楚々とした印象に凛とした表情・優美な仕草など、郷陽の集大成とも言える技術と表現力が詰まった傑作と言えるでしょう。

買取相場は1枚あたり40円~250円程度、古切手の中では比較的ポピュラーなため買取額はごく平均的な価格になっています。

劣化の有無により買い取り査定額に違いが出てくるので、高額買取をご希望であれば、シミや日焼けを防ぐよう保管に心がけることが大切です。

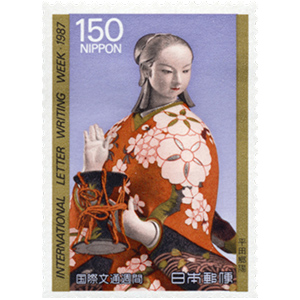

国際文通週間 1983 地久(ちきゅう)

紙塑人形の創始者として名を知られる人形作家・鹿児島寿蔵の作品『地久』が採用された切手です。

紙塑人形とは和紙の原料となる植物の繊維を他の材料とともに捏ね上げ、その上に染色した和紙を幾重にも重ねて作る人形。

和紙の特性を活かした柔らかで温かみのある風合いが特徴で、淡い色味によって非常に日本的な仕上がりとなります。

比較的新しい切手のため買取価格はまずまずですが、未使用美品の場合は額面以上の売価を推移している安定感の高い古切手です。

いつか売るのであれば、美品の状態をキープしておくことも大事になります。

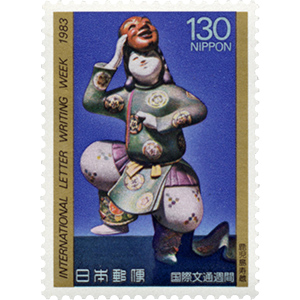

国際文通週間 1985 清泉(せいせん)

衣裳人形の第一人者として人間国宝に認定された稀代の人形作家・平田郷陽の作品『清泉』。

木彫に糊粉彩色を施した上で布で作った服を着せると言う、非常に丁寧な手法で作られた人形です。

1982年の切手に採用された『遊楽』に比べると、女性らしいラインを強調させたデフォルメタッチの作品に仕上がっているのが特徴です。

買取相場は1枚あたり50円~210円、古切手の中では比較的一般的なシリーズのものになるため買取査定の際のチェックは少々厳し目。

買い取り依頼の前に入念なチェックをし、軽微なシミやヒンジ跡なども価値に影響することも頭に入れておきましょう。

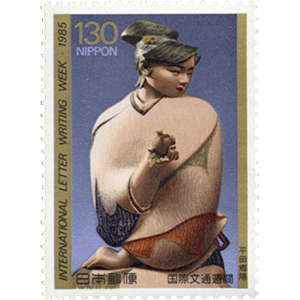

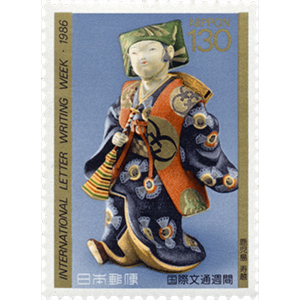

国際文通週間 1986 大森みやげ(おおもりみやげ)

楮や和紙を使って作られる紙塑人形の創始者・鹿児島寿蔵の作品『大森みやげ』。

紙塑人形の手法を編み出すまでは博多人形の制作を学んでいたと言うことで、彼の作る作品はどれも博多人形の特徴である丸く可愛らしい作りをしています。

人形の手には大森の名産品である麦わら細工が持たされており、チャーミングながらも細部まで作り込まれた完成度の高い人形となっています。

この切手の価値についてですが、買取額は1枚あたり:10円~210円と一般的な価格になっています。

保存状態の良し悪しにより買い取り査定額に違いが出てくるので、丁寧な保管が高額買い取りのポイントです。

少しでも印象を良くする努力をすることが高額査定のコツになります。

国際文通週間 1987年 元宵観燈(げんしょうかんとう)

竹久夢二らと交流を持ち、数々の衣装人形を世に送り出してきた人間国宝・堀柳女の作品『元宵観燈』です。

元宵観燈とは中国の正月行事に用いられるちょうちんのこと。

タイトルからわかるように人形が身につけている装いも単なる和装ではないどこか異国のアジアンテイストを感じさせるデザインになっています。

こちらのような発行部数の多い切手は軽微な汚れやヤケ等であっても買取価格に大きく響く傾向にあります。

せっかくの古切手なので、保管に気をつけて最高の状態で送り出してあげたいものですね。

価値を理解している切手買取専門店を利用することで、より満足のいく結果が得られるかもしれません。

国際文通週間 1984 瀞(こくさいぶんつうしゅうかん 1984 どろ)

日本画家から衣装人形作家に転じ、人間国宝に認定された堀柳女の代表作『瀞』。

彼女は平田郷陽や鹿児島壽蔵らと並ぶ人形作家として数多くの傑作を残し、「人形作品を芸術の位置に高めた人物」として現在でも知られています。

『瀞』は奈良飛鳥時代を思わせるエキゾチックな衣装や切れ長の目が印象的な作品で、女性的なラインや表情の表現が見事な逸品です。

発行部数も多かったため希少価値は低めですが、シミや汚れのない未使用品ならば額面以上の買い取りが期待できる切手ですので、保管状態をまめにチェックすると良いでしょう。

昭和すかしなし切手 電気炉100円(しょうわすかしなしきって でんきろ 100円)

|

相場価格 | 1,000〜9,999円、 10,000〜49,999円 |

|---|---|---|

| 切手額面 | 100円(100円〜499円) | |

| デザイン | 縦型、 赤、 白、 人物 | |

| 発行年度 | 昭和27年 1952年(1940年代) |

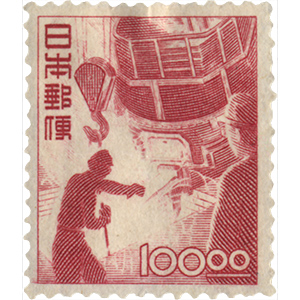

「産業図案切手」の図案をそのまま流用した「昭和透かしなし切手」の一枚です。

電気炉の前で製鋼作業に励む作業員が描かれた絵は、1949年に発行されたものと全く同じ図案が使用されています。

こちらの切手は透かしなし/あり関係なく現存数が少ないため、買い取り相場が高騰している珍しい切手です。

特にシミや汚れの少ない未使用美品の場合は10万円に近いようなプレミア価格がつくこともあるので、売却を検討する際には正しい鑑定知識を持った専門店にお願いすることが重要です。

普段からちょっとだけ気を使っていただくだけで、 きれいな状態を保つことができますので大事に扱うと良いでしょう。

産業図案切手 100円 電気炉(さんぎょうずあんきって 100えん でんきろ)

|

相場価格 | 1,000〜9,999円、 10,000〜49,999円、 50,000〜99,999円 |

|---|---|---|

| 切手額面 | 100円(100円〜499円) | |

| デザイン | 縦型、 赤、 白、 人物 | |

| 発行年度 | 昭和24年 1949年(1940年代) |

戦後間もない頃に日本の復興のために作られた「産業図案切手」シリーズの中の一枚「電気炉」。

製鋼作業のために電気炉で働く人の姿を捉えた図案が使われており、一色刷りながらも臨場感溢れる仕上がりとなっています。

産業図案切手は複数の種類が発行されていますがこちらは現存数が少ないため希少価値が高く、未使用の美品の場合ですと5万円を超える買い取り額が付くこともあります。

たいへんレアなプレミア品なので、もし手持ちにあると言う場合はラッキー。

古い切手は丁寧な扱いが求められますので、大事にしたいお宝切手です。

第3回新聞週間(だいさんかい しんぶんしゅうかん)

鉛筆を形どった紙型とともに沖縄の新聞人、政治家である太田朝敷がデザインされています。

彼は明治26年沖縄最初の新聞「琉球新報」の創刊に深く関わっており、県会議員、首里市長を務め沖縄県海外協会副会長として移民事業を推しすすめた人物です。

琉球時代の切手のため未使用の現存品は少ない価値のある切手です。

正しい価値を知るためにも、一度専門家に鑑定してもらうことが高額査定へのポイントになるでしょう。

1953年第3回新聞週間は、毎年10月に行われる新聞週間の第3回を記念して発行されたものです。

切手の図柄は、沖縄新聞業界の先駆者の大田朝敷の肖像画と鉛筆がデザインされています。

大田朝敷(1865年~1931年)は首里生まれで、学習院を経て慶應義塾へ進み、慶應義塾の創立者である福沢諭吉の門下生として直接教育を受けました。

1893年に帰郷し琉球新報の創立の頃から携わり、主筆を経て社長になりました。

琉球時代の切手のため未使用の現存品は少ない価値のある切手です。

正しい価値を知るためにも、一度専門家に鑑定してもらうことが高額査定へのポイントになるでしょう。

セントキッツ クリスマス/絵画4種(せんときっつ くりすます/かいが4しゅ)

|

相場価格 | 1〜499円 |

|---|---|---|

| 切手額面 | 30¢(セント) $2.25(ドル) $3.50(ドル) $5(ドル)(1円〜49円、 50円〜99円、 100円〜499円) | |

| デザイン | 赤、 青、 人物、 その他のモチーフ | |

| 発行年度 | 2015年(2010年代) |

セントキッツとはカリブ海にある島々の一つ。

その島で独自に発行された切手は世界の切手収集家にも注目されています。

セントキッツではクリスマスの切手シリーズとしてキリスト教色の強い絵画をモチーフにした切手を4種セットを度々発行しています。

画像のものは2015年に発行された切手で、4種全てラファエロ作の聖母子画を題材にしています。

日本でこれらの切手を買取ってくれる業者はそう多くはないようです。

いずれ売ることを考慮して保管するのであれば、湿気の無い場所を選んで保存し、シミや日焼け等の劣化を防ぐように扱うことが大事です。

-

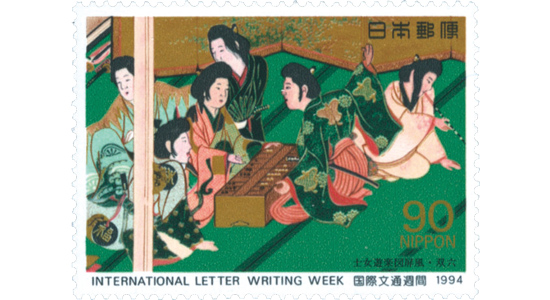

国際文通週間 1994 士女遊楽図屏風 双六/将棋...

若衆が遊ぶ様子を描いた『士女遊楽図屏風』。 屏風に描かれているの

国際文通週間 1994 士女遊楽図屏風 双六/将棋...

若衆が遊ぶ様子を描いた『士女遊楽図屏風』。 屏風に描かれているの -

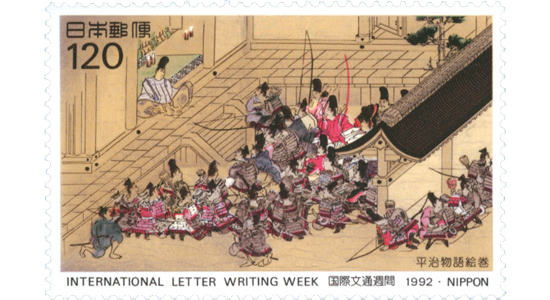

国際文通週間 1992 平治物語絵巻(へいじものが...

平安時代末期に勃発した平治の乱を題材とした絵巻『平治物語絵巻』。

国際文通週間 1992 平治物語絵巻(へいじものが...

平安時代末期に勃発した平治の乱を題材とした絵巻『平治物語絵巻』。